本文旨在围绕“东体:伊万因助教影响弃用李源一 王钰栋或成为国足奇兵新希望”这个话题展开深入分析。文章首先通过摘要对全文做300字左右的概况梳理,指出文章将从四个维度切入探讨——教练组内部影响、球员状态比较、战术需要驱动、未来潜力评估。接下来,分别以“助教影响机制”“李源一困境分析”“王钰栋机会契机”“奇兵角色定位”这四个小标题深入阐述,在每个方面都力图用三段以上来剖析其内在逻辑和外部因素互动。最后,在总结部分,对东体观点所反映的问题进行归纳:一是教练组权力结构与用人机制的矛盾,二是年轻球员的冒险与成长价值,以及国足如何利用“奇兵”思维打破局限。通过论述,我们希望为这条被媒体指出的路线提供更系统的理解:既不能简单地否定教练组的判断,也不可忽视年轻球员突围的可能性。全文力求层次清晰、论证充分,为读者呈现一个较为完整的视角。

1、助教影响机制

在中国足球的教练体系中,主教练并非唯一的决策者,助教的意见和建议常常左右用人选择。尤其是在国家队这种高压环境下,助教在日常训练、技战术布置、球员体能监控等方面的角色尤为重要。若助教与主教练在选人理念或风格上存在分歧,其意见可能通过内部沟通或训练建议影响选人方向。

据媒体报道,“东体:伊万因助教影响弃用李源一”这一观点,隐含的假设是:主教练伊万在选人决策中受到助教制约或诱导。这种情况下,助教可能在训练中对李源一表现的负面评价或技术缺点反复强调,从而使主教练在大赛名单或首发选择时倾向放弃李源一。

更进一步,助教在日常训练中对球员的心理调控、位置训练安排、体能管理都有发言权。假如助教在这些环节对某些球员持保守或批判态度,那么即便主教练并无强烈反对,该球员在主力竞争中也可能被边缘化。从制度设计来看,球队内部的权力平衡与角色划分可能导致助教的影子决策效应。

2、李源一困境分析

李源一曾是中国足坛相对有名的中场球员,他具备一定海外历练和阅历。李源一长期在中前场有一定威胁输出能力,并且在俱乐部层面有稳定发挥。citeturn0search9 然而,他在国家队层面并未获得足够的信任和机遇。

首先,从年龄与状态来看,李源一虽经验丰富,但相比年轻球员,他的体能和活跃度可能存在下降空间。国家队更青睐体能充沛、可塑性强的球员。其次,从风格契合度来说,若国足主教练及助教体系倾向于速度、奔跑型中场或具有压迫性的中场组合,那么李源一的技术型、组织型特质可能不完全符合当前战术需求。

此外,在竞争压力之下,李源一面临的不仅是年轻人的冲击,还有主帅和助教对备选人的整体认知与预判。若助教团队认为李源一在训练中或对抗中暴露劣势,那么在正式比赛名单中被“弃用”也具有现实逻辑。再加上媒体对“助教影响弃用”的解读,使得李源一的困境显得更具象,也为舆论审视提供了切入口。

3、王钰栋机会契机

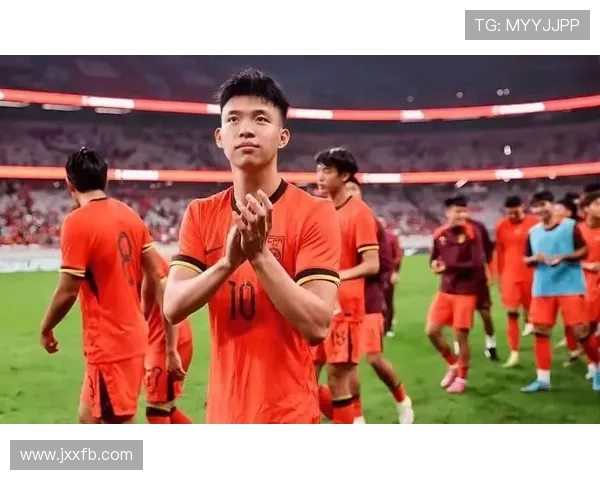

与李源一形成对比的是王钰栋,这位年轻球员在近年来国家队体系中逐渐获得关注。根据资料,王钰栋于2025年首次入选国家队,并在2025年6月对阵巴林的比赛中罚入一粒点球,取得成年队首球,协助中国队取得1-0胜利。citeturn0search6 这一表现给他在国足阵容中留下了深刻印象。

王钰栋最大的优势在于年龄、潜力和敢打敢拼的风格。对于教练组而言,新锐球员更容易注入活力,而且在未来几年还有发展空间。若主教练和助教愿意打破传统用人思路,他有可能成为那枚“破局棋”。此外,球队在关键比赛中愿意使用奇兵,同样为王钰栋提供了舞台。

再从选拔策略来看,当国家队遇到用人瓶颈或老将组合难以突破、防守漏洞显现时,教练组有可能选择引入“异类”或“不确定因素”以改变局势。王钰栋正是典型的这种候选对象。他的速度、冲击力、敢于拼抢的特质,在特定比赛场合中可能给对手造成意外干扰,从而成为“奇兵新希望”。

所谓“奇兵”,其定位并非指长期稳定的主力角色,而是在特定时刻打破惯性、提供意外冲击。对于王钰栋而言,他若能承担这样一种角色,教练组就可能在局面bsports体育不利时放他上场,以期形成心理和战术上的扰动。

在实际操作中,奇兵往往需要具备两个关键特质:一是能够迅速融入比赛、适应节奏,二是在有限出场时间内创造价值(如进球、助攻、突破、防守关键)。王钰栋如果能够在国家队训练或小范围赛事中表现出这种能力,就有可能留下一定印象。

当然,要承担奇兵角色,他还必须克服心理压力与战术适应性方面的挑战。国家队比赛节奏、强度、对抗都比俱乐部层面高得多,教练组在决定使用他时也需要谨慎考量。但如果给予恰当机会,他极有可能向“奇兵”角色迈进。

总结:

通过对“东体指出:伊万因助教影响弃用李源一 王钰栋或成为国足奇兵新希望”的话题分析,我们可以看到:首先,国家队教练组内部的权力结构可能使助教对选人产生实质性影响,这种机制在高压与不透明的体系中更容易显现;其次,李源一所处的困境既包含个人状态适应问题,也与战术要求、教练信任度有关;再次,王钰栋作为年轻才俊,凭借潜力、敢拼作风和表现机会,有机会被教练组视为打破僵局的“异类”;最后,“奇兵”角色并不是万能钥匙,但在合理安排、恰当时机下,确有可能成为激活战术组合、改变比赛格局的利器。

整体来看,这一“东体论点”如果成立,其背后折射的是中国男足在用人思路、教练体系与球员成长机制方面的几重悖论:既要尊重经验,又不能固守陈旧;既要追求稳定阵容,又要给新人突破的空间。未来如何在稳定与创新之间找平衡,是国足亟需解决的问题。